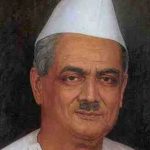

जी.वी. मावलंकर

जी.वी. मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर भारत की स्वतंत्रता के बाद के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से ‘दादासाहेब मावलंकर’ के रूप में जाना जाता है और उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ‘लोकसभा के जनक’ के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने संसदीय परंपराओं को ढालने और एक कार्यशील लोकतंत्र के ढांचे की स्थापना की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जी. वी. मावलंकर का प्रारंभिक जीवन

जी. वी. मावलंकर का जन्म 27 नवंबर 1888 को गुजरात राज्य के बड़ौदा में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद, वे 1902 में उच्च अध्ययन के लिए अहमदाबाद चले गए। उन्होंने 1908 में गुजरात कॉलेज, अहमदाबाद से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1912 में, उन्होंने प्रथम श्रेणी से कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की।

जी.वी. मावलंकर का करियर

कानून की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने 1913 में कानूनी पेशे में प्रवेश किया। कुछ ही समय के भीतर जी.वी. मावलंकर ने खुद को एक प्रमुख वकील के रूप में स्थापित किया। वह अपने कानूनी व्यवहार के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में गहरी रुचि रखते थे।

जी. वी. मावलंकर गुजरात के कई प्रमुख सामाजिक संगठनों से जुड़े थे। उन्होंने 1913 में गुजरात एजुकेशन सोसाइटी के मानद सचिव का पद भी संभाला और 1916 में गुजरात सभा के सचिव भी रहे। उन्होंने 1920 के दशक में स्वराज पार्टी ज्वाइन की लेकिन बाद में महात्मा गाँधी लौट आए। बाद में 1946 में, उन्हें केंद्रीय विधान सभा की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया और यह राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार होना था।

भारतीय स्वतंत्रता के दौरान जी. वी. मावलंकर

यद्यपि मावलंकर स्वतंत्रता-पूर्व युग में एक मान्यता प्राप्त वकील थे, लेकिन वे सामाजिक कार्यों के प्रति उत्साही थे। अपने शुरुआती 20 के दशक से, जी. वी. मावलंकर लोगों की मदद के लिए आगे आए, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा, अकाल या अन्य सामाजिक या राजनीतिक संकट आया। उन्होंने इस तरह के उदार कारणों के लिए काम करते हुए सरदार वल्लभभाई पटेल और महात्मा गांधी जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात की। वह महात्मा गांधी द्वारा प्रायोजित असहयोग आंदोलन से जुड़े।

जी. वी. मावलंकर सत्ता के विकेंद्रीकरण और पंचायती राज संस्थानों की प्रभावशीलता में दृढ़ विश्वास थे। लगभग 2 दशकों के लिए, मावलंकर ने खुद को अहमदाबाद नगर पालिका के संघों के लिए समर्पित कर दिया और उन्होंने 1919 से 1937 तक अहमदाबाद नगर पालिका के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1930-33 और 1935-36 के दौरान इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अहमदाबाद ने जी.वी. के संरक्षक के तहत उल्लेखनीय प्रगति की। मावलंकर।

जी.वी. मावलंकर की उपलब्धियाँ

जीवी मावलंकर ने 1946 से 1956 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए भारत की संसद की योजना की अगुवाई की। नए जन्म वाले राष्ट्र की पहली लोकसभा के स्पीकर के रूप में, उन्होंने न केवल कई नए नियमों और प्रक्रियाओं को पेश किया, बल्कि उन्होंने संशोधित भी किया। नई स्थितियों के अनुरूप मौजूदा वाले। सदन के सभी वर्गों के लिए वह हमेशा सहानुभूतिपूर्ण और निष्पक्ष थे। बॉम्बे विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उनकी सफलता ने उन्हें जनवरी 1946 में छठे केंद्रीय विधान सभा के राष्ट्रपति-जहाज के लिए कांग्रेस पार्टी की स्वाभाविक पसंद बना दिया।

मावलंकर 14 अगस्त, 1947 की मध्यरात्रि तक केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष रहे, जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, केंद्रीय विधान सभा और राज्यों की परिषद का अस्तित्व समाप्त हो गया और भारत की संविधान सभा ने देश के शासन के लिए पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिए। भारत की स्वतंत्रता के मद्देनजर, जी.वी. मावलंकर ने संविधान सभा की संविधान सभा की भूमिका को अपनी विधायी भूमिका से अलग करने की आवश्यकता पर अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए समिति का नेतृत्व किया। बाद में, यह इस समिति की सिफारिश पर था कि विधानसभा की विधायी और संविधान बनाने वाली भूमिकाएं अलग हो गईं और देश के लिए विधायी निकाय के रूप में कार्य करने के लिए विधानसभा की अध्यक्षता करने का निर्णय लिया गया। और, जी.वी. मावलंकर को 17 नवंबर, 1947 को संविधान सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए चुना गया था।

गणेश वासुदेव मावलंकर एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और एक प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, जिन्होंने भारतीय संसदीय संस्थान में एक उत्कृष्ट वक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। वह वर्तमान पीढ़ी के सभी बाद के लोकसभा वक्ताओं के लिए एक प्रेरणा रहे हैं।

जी.वी. मावलंकर का व्यक्तिगत जीवन

जी.वी. मावलंकर का विवाह सुशीला गणेश मावलंकर से हुआ था, जो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और 1956 में पहली लोकसभा के लिए चुने गए। यह उसी वर्ष फरवरी के महीने में जी.वी. मावलंकर ने अपनी अंतिम सांस ली।